Le pré-projet municipal de Bagnoles de l’Orne de désenvasement pérenne du lac et de restauration de la continuité écologique de la Vée est très contestable.

1 / LA VÉE ET SON LAC, un site exceptionnel.

1 .1 Un contexte.

La réflexion devrait porter sur l’ensemble du cours de la rivière alors que le désenvasement est traité dans le pré-projet comme un phénomène ponctuel. Le sujet ne concerne pas que la seule commune de Bagnoles de l’Orne puisqu’il dépend de l’ensemble du bassin amont de la Vée.

En 2015, le Parc Naturel Régional Normandie Maine (PNRNM) s’est vu confier par le SAGE Mayenne la mission de restaurer les cours d’eau de la Vée, de La Gourbe et de La Maure. Il a été le porteur du pré-projet concernant le lac conçu par le bureau d’études SERAMA et proposé en 2018 au Conseil Municipal de Bagnoles, alors confronté par des relances préfectorales (décret préfectoral de 2004 donnant, pour 20 ans, l’autorisation et les procédures de désenvasement du lac) à la nécessité impérieuse de désenvaser. Notons qu’en 2019 le PNRNM s’est retiré de la maîtrise d’ouvrage pour le SAGE- Mayenne et se consacre à d’autres missions.

La municipalité a donc repris ce pré-projet en l’état à son compte en 2019 dans l’espoir d’obtenir un financement, malgré les incohérences qu’il comporte et les conséquences désastreuses possibles sur la vie économique, touristique et la composition urbaine remarquable de la cité.

La Vée prend sa source dans la commune de La Ferrière-aux-Étangs, elle se joint aux eaux de la Mayenne entre Couterne et Haleine, après un parcours de 23,7 km dans le pays d’Andaine, le long de son parcours, à mi-chemin, elle forme naturellement un lac avant de franchir par une cluse la barrière de grès armoricain à Bagnoles de l’Orne, une réalité dont l’ignorance apparente des concepteurs du pré-projet permet de prétendre restituer la « continuité écologique » et de solliciter les subventions publiques qui s’y rapportent. Ce plan d’eau et la retenue, naturels, seront opportunément exploités de différentes manières au cours des siècles. De nombreuses activités sont implantées à proximité de la rivière et de la retenue, en particulier la source thermale de Bagnoles déclarée d’intérêt public en 1908, seule source thermale du Grand Ouest, et dont le périmètre de protection inclue une partie du lac dès le pont actuel. L’établissement thermal est particulièrement menacé par les brusques montées des eaux de la Vée. Lors d’une inondation, les conséquences d’une pollution de la source thermale pourraient être irréversibles et la rendre inexploitable. Se trouve aussi au bord du lac le casino de Bagnoles de l’Orne, dont l’existence est légalement liée à l’exploitation de la source thermale.

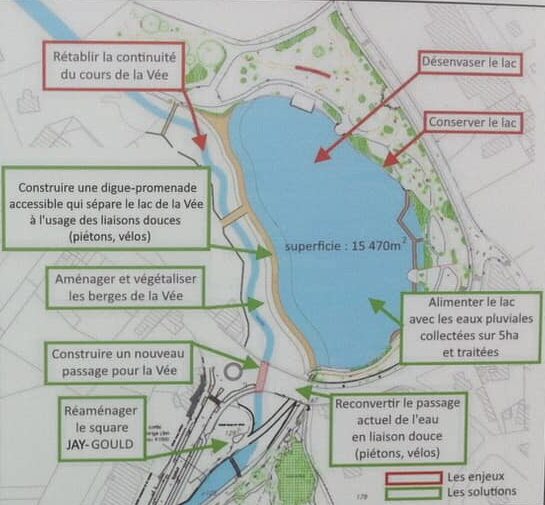

Le projet proposé de détournement de la rivière de son lit, de la création d’une digue prolongée par un pont cadre et de la réalisation d’un plan d’eau « bassine », impliquerait de redéfinir le PPRI dans sa totalité tellement la morphologie du site serait bouleversée et les conséquences induites multiples.

Le sujet du désenvasement est traité dans le contexte d’un autre projet, objet de toutes les priorités selon un parti urbain s’intitulant « de la forêt au lac ». Soit, dit de façon plus triviale, la reconstruction du bâtiment de la gare avec ses verrières à l’identique, la créations des divers réseaux, voiries et places avec la création d’un vaste lotissement en centre-ville. Ceci est aujourd’hui un chantier en cours d’exécution, responsable en partie du fort endettement actuel de la ville.

L’avenir du lac dans ce contexte, avec le peu de considération qui lui est octroyé ( pas d’entretien: pas de curage régulier des bacs de décantation placés en amont du lac, mésusage du vannage haut et non entretien de la bonde, ni de désenvasement depuis 2000), est vécu par les élus comme une charge. L’opportunité des subventions semble faire oublier le potentiel néfaste pour le site des réponses techniques proposées dans le pré-projet La disparition du lac a même été envisagée, cette dernière hypothèse a perduré un temps avant d’être abandonnée suite à la pression des Bagnolais.

Voila le contexte de ce que le SAGE Mayenne appelle aujourd’hui « renaturation de la Vée » en nommant la ville de Bagnoles maître d’ouvrage.

Un jardin a même été envisagé !!!

1 .2 Un référendum local:

« Approuvez-vous le projet de désenvasement du lac et de restauration de la continuité écologique de la Vée par la création d’une digue rendant indépendants le lac et la rivière?» :

Telle était la question qui a été soumise sous forme d’un référendum aux habitants de Bagnoles-de-l’Orne, le 8 octobre 2023.

Alors que les listes électorales comptaient 2 214 inscrits, 1 060 électeurs se sont déplacés, soit 47,87 %. Le oui a totalisé 614 voix, soit 59,15 % des votants et le non 424 voix, soit 40,84 % des votants. Comme cela avait été annoncé lors de la réunion publique, le taux de participation au référendum n’ayant pas atteint les 50 %, ce résultat n’est donc qu’un avis et la décision a été soumise au conseil municipal qui l’a entérinée telle quelle lors de la séance du 16 octobre 2023.

Il semble évident que la question intègre une notion complètement faussée puisqu’en langue française un lac séparé artificiellement de sa rivière n’est plus un lac; il s’agissait donc bien davantage d’un plébiscite plutôt que d’un référendum. Il faut remarquer que le choix de référendum local, en restreignant l’avis aux seuls électeurs de la municipalité de Bagnoles sans considérer l’ensemble des habitants, a limité considérablement les populations concernées : celles en aval de Bagnoles seraient les premières victimes en cas d’inondations; celles en amont dont l’ensemble des pratiques intervient sur le niveau de risque d’inondations et de sécheresses impliquant la rivière Vée. Il faut souligner aussi que les nombreux propriétaires de résidences secondaires de la ville thermale n’ont pas eu accès à la consultation.

1 .3 Envasement et vannage

La bonde est obturée et le vannage par le haut de par sa conception fait obstacle aux sédiments qui s’accumulent au fil du temps.

Le vannage est conçu pour réguler le niveau du lac, en dehors bien sûr de crues rapides et fortes ou de sécheresses prolongées.Il a été sujet à des défaillances techniques ou à des erreurs humaines.Il a pu être la cause d’inondations en amont : ce fut le cas en juin 2018 où le clapet est resté bloqué en position haute inondant les jardins et le rez-de-jardin du casino. Une défaillance en position basse aurait eu pour conséquence une brusque remontée des eaux avec un risque d’inondation en aval menaçant gravement l’Etablissement Thermal et sa source.

Pourtant l’usage de ce clapet, bien géré, apporte une assurance garantissant un minimum de sécurité. Le concept du clapet lui même pourrait être amélioré. La remise en état de la bonde pourrait permettre dans une première période la conservation du vannage actuel.

A terme, installation d’un vannage par le bas apporterait une amélioration pour la température de l’eau et l’évacuation régulière des alluvions. D’autres solutions seraient à étudier, l’action siphon, le déversoir en V …

Pour conclure, l’envasement du lac pourrait être limité d’une part par la restauration et le curage régulier du bassin de décantation des eaux de la Vée en amont, et d’autre part, concernant le vannage, par la modification du seuil de sortie et de son clapet afin d’autoriser une vidange par le fond et non plus seulement par débordement, ce qui aurait pour effet de permettre le passage d’une grande partie des sédiments tout au long de l’année.

1. 4 Continuité écologique

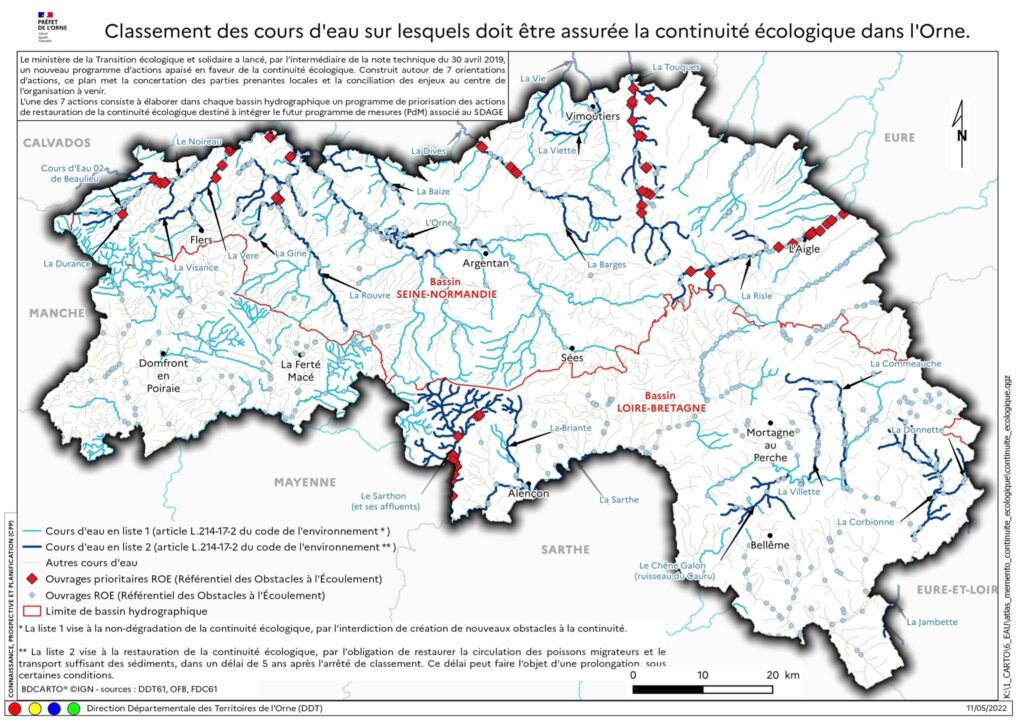

La Vée est un cours d’eau classé liste 1, article L.214-17-2 du code de l’environnement, uniquement de sa source à l’embouchure du ruisseau du Loup Pendu, bien en amont de Bagnoles de l’Orne. Le lac et l’ensemble de la rivière en aval ne sont pas concernés par le classement des cours d’eau.

La liste 1 vise à la non-dégradation de la continuité écologique, par l’interdiction de création de nouveaux obstacles à la continuité. Seule la liste 2 vise à la restauration de la continuité écologique, ce n’est pas le cas de la Vée et par voie de conséquence, les travaux envisagés sur le lac, tranchée rivière, digue d’argile et bassin d’eau pluviale avec la création d’un pont … ne sont ni demandés ni obligatoires et relèveraient de la seule autorité et volonté du propriétaire, en l’occurrence la municipalité à la recherche de financements.

Le projet permettra l’accès à l’amont des espèces invasives, il y a risque avéré de faire régresser le bon état écologique de la rivière en amont.

– Le « nouveau lac » bassine, verra se concentrer les polluants (que va-t-on faire des boues issues des ruissellements des eaux de pluie ? Aujourd’hui aucun traitement n’est efficace contre les polluants récoltés dans les rues des villes

( hydrocarbures, métaux lourds, etc.)

– La suppression de la retenue par l’implantation, prévue dans le projet, d’un pont cadre à travers la barre rocheuse aura de nombreux effets négatifs: érosion, affaissement de la nappe d’accompagnement en amont, mortalité d’une partie de la ripisylve dont les racines seront exondées, fragilisation des fondations des bâtiments en zone urbaine, modification des peuplements biologiques, augmentation des effets de la sécheresse etc…

1 .5 Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI)

Les grands principes réglementaires du PPRI mis en œuvre sont les suivants : « A l’intérieur des zones inondables urbanisées et soumises aux aléas les plus forts, interdire toute construction nouvelle et saisir toutes les opportunités pour réduire la population exposée. Dans les autres zones inondables urbanisée, où les aléas sont moins importants, – prendre des dispositions pour réduire la vulnérabilité des constructions qui pourront éventuellement être autorisées,

– contrôler strictement l’extension de l’urbanisation dans les zones d’expansion des crues, c’est-à-dire les secteurs non urbanisés ou peu urbanisés et peu aménagés où la crue peut stocker un volume d’eau important. Ces zones jouent en effet un rôle déterminant en réduisant momentanément le débit à l’aval et en allongeant la durée de l‘écoulement. La crue peut ainsi dissiper son énergie au prix de risques limités pour les vies humaines et les biens. Ces zones d’expansion de crues jouent également le plus souvent un rôle important dans la structuration du paysage et l’équilibre des écosystèmes,

– éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection de lieux fortement urbanisés. En effet, ces aménagements sont susceptibles d’aggraver les risques en amont et en aval.

– mettre en œuvre des mesures pour les biens existants dans l’ensemble des

– zones inondables »

2 / LE PRÉ-PROJET MUNICIPAL:

la Vée détournée, un pont cadre, une digue et un réservoir d’eaux de ruissellement

2.11 Du point de vue urbain

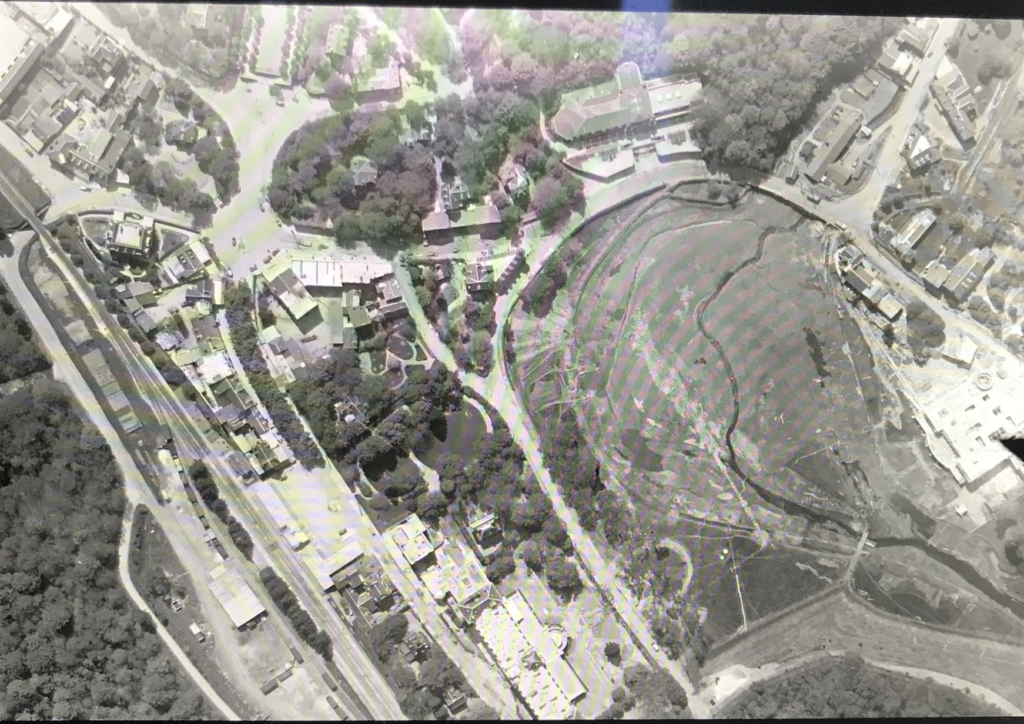

Le lac se situe en coeur de ville contrairement à d’autres plans d’eau situés en campagne ou périphérie.

La rupture de la continuité paysagère est actée par le paysagiste du projet.

Il se trouve devant un problème insoluble, comment renouer le dialogue initié par Frank Jay Gould entre le Casino et l’ex-Grand Hôtel, comment restituer les perspectives et les fuites du regard sur la passerelle et la Tanière ?

Comment répondre aux concepteurs du projet de la gare, initiateurs du concept

« de la forêt au lac »?

Toutes les réponses disponibles dans le dossier sont entachées de la violence de la rupture et malgré les diverses propositions pour y remédier, aucune solution ne restitue la plénitude de l’espace, les échappées visuelles et les relations particulières de la composition urbaine articulée par un plan d’eau continu. On recouvre par divers platelages, bois ou béton le fossé pour combler la béance de la tranchée et on renonce aux perspectives sur la Tanière. Le travail du paysagiste consiste à gérer des injonctions contradictoires. On peut se poser la question de la pertinence de cette solution.

2.12 Du point de vue économique

Après l’épisode COVID et le long chantier de la gare, un autre projet de trois ans de travaux sur le lac, tous ces aléas auront une incidence notable sur la fréquentation de la station thermale. Le site ainsi défiguré n’attirera plus le visiteur, dévalorisera la valeur marchande des biens immobiliers et transformera au mieux les fonds de commerce en pas de porte.Le lac porte une dimension historique et économique. Il participe à l’attractivité de la station.

A un endettement déjà important de la station, souligné par la Cour des Comptes Régionale, s’ajoute un coût global du projet et de l’entretien ultérieur restant très imprécis avec un chantier aux multiples aléas techniques possibles. Or le financement s’appuie sur d’hypothétiques subventions avec un reste à charge pour la ville mal quantifié.

2.13 Du point de vue touristique

Regardez les productions de l’office de tourisme !

On ne peut pas modifier impunément ce site où chacun des éléments qui le composent est inscrit dans ses plus justes proportions. Il n’est pas question d’être passéiste, mais il faut assumer l’essence même de Bagnoles de l’Orne. À ce jour, aucun projet de ceux qui nous ont été présentés concernant le lac n’est digne de la station thermale. Il est primordial de conserver la réalité physique du paysage avec le miroir d’eau et le dialogue des édifices qui le bordent, Casino/ex-Grand Hôtel, c’est ainsi que nous conserverons l’attractivité du lac de Bagnoles!Le lac et son «miroir d’eau» identifient très fortement Bagnoles de l’Orne, ville d’eau.

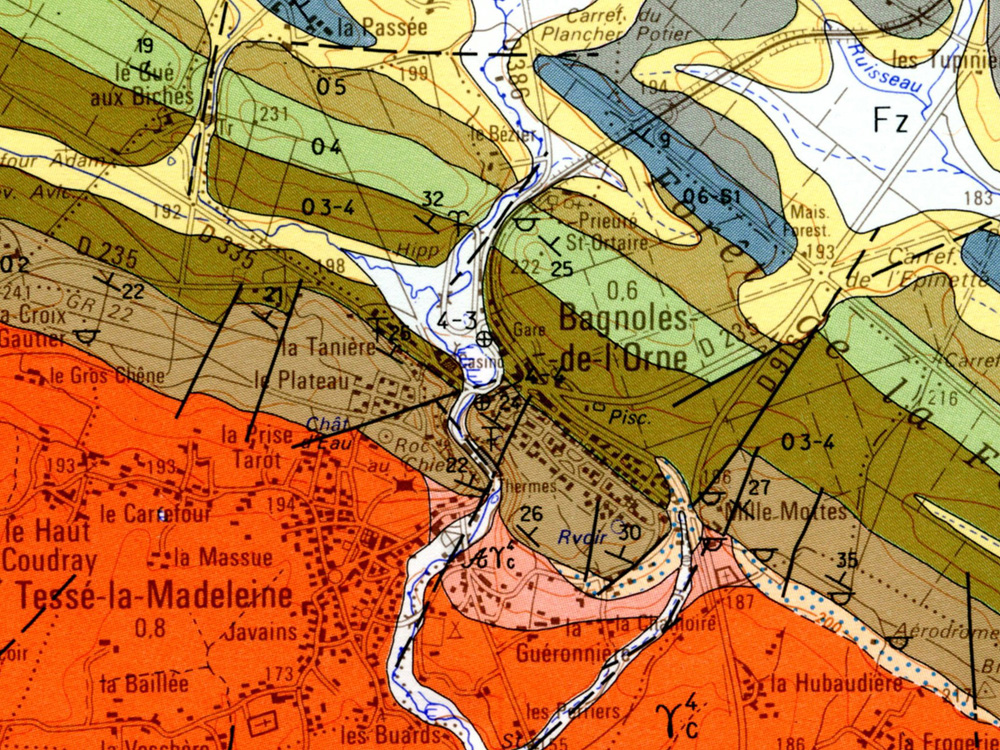

2.14 Du point de vue géologique

Le site de Bagnoles, en amont d’une cluse, est propice à la formation d’un lac naturel. La carte géologique montre que c’est ce qui semble s’être produit puisque la superficie d’alluvions (formation en blanc sur l’extrait de carte géologique ci- joint) est nettement plus importante en amont du pont actuel que ce qu’elle devrait être, compte tenu de l’importance de la Vée. Il est donc fort probable, et quelques sondages géologiques pourraient le confirmer, qu’il y ait eu initialement à cet endroit là un lac d’une vingtaine d’hectares. L’Homme aurait alors profité de l’eau de ce lac et d’un ressaut naturel à la traversée du banc de grès armoricain pour y installer en contre-bas une forge et éventuellement rehausser la chute d’eau pour lui donner plus de puissance.

2 .2 Détournement de la rivière

la rivière serait sortie de son lit mineur

tel qu’on le voit sur les clichés pris lors de l’assèchement du lac.

Les scénarios de crues ne sont pas du tout abordés par le bureau d’études, ni en ce qui concerne la Vée détournée et endiguée et l’impact direct sur l’aval (les Thermes notamment) et encore moins en cas de débordement du bassin de rétention des eaux de pluies, pompeusement appelé lac dans le projet. La pollution qui rejoindrait inévitablement la Vée serait catastrophique pour les organismes vivants dans la rivière mais surtout augmenterait le risque de pollution de la source thermale. Comme chacun sait, les pollutions favorisent les espèces invasives, ainsi, elles remonteraient plus facilement la Vée et iraient déstabiliser les milieux protégés en amont et notamment dans une portion de la Vée classée en liste 1 en amont de Bagnoles. La liste 1 se caractérisant par un bon état écologique, avec des organismes aquatiques en bon équilibre. Laisser la pollution se développer serait propice aux espèces invasives est contraire à la recherche et au maintien du bon état écologique de la Vée.

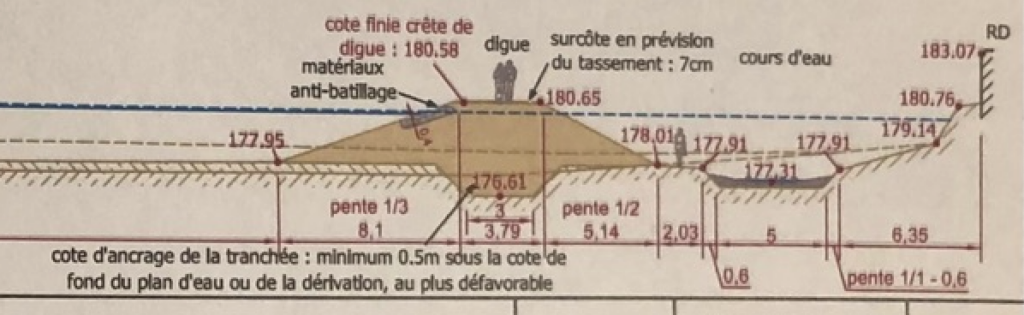

2 .3 Construction d’une digue :

La création d’une digue maintenant la Vée hors de son lit mineur avec une partie des sédiments du lac comme matériaux constitutifs, récupérés et modelés sur le site comporte divers risques non pris en compte dont – l’érosion provoquée par une rivière qui rechercherait son lit naturel, – des doutes sur la pérennité du dispositif lors d’inondations avec la survenue d’embâcles ou lors d’orages violents comme celui qui emporta la forge au 19e siècle.

La digue ne semble pas pouvoir, la Vée haute débordant en cas d’une inondation importante en amont de la petite passerelle, empêcher son déversement dans le réservoir puis le déversement de celui-ci sous le pont par le passage piétonnier pour rejoindre la Vée.

La digue et le plan d’eau en surplomb

2 .4 Création d’un réservoir d’eaux pluviales

Ce réservoir serait alimenté uniquement par des eaux urbaines de ruissellement potentiellement polluées. Risque d’eutrophisation et d’apparition de cyanobactéries toxiques.

La surface du lac passerait de 22 160 m2 à 15 470 m2 soit une diminution d’un peu plus d’un quart de sa surface. Une surface d’approvisionnement de près de 5 Hectares alimenterait le lac en eaux pluviales drainées principalement sur les voiries dédiées à la circulation automobile chargées en hydrocarbures. Ce dispositif, lors d’une crue importante, augmenterait le risque de pollution de la source thermale, irrémédiable pour les thermes.

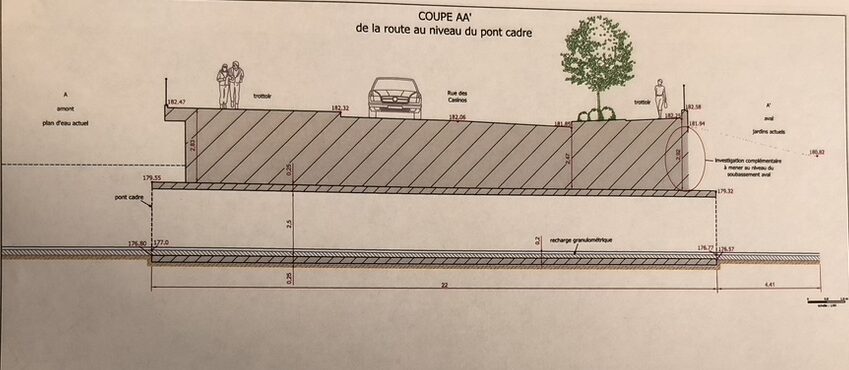

2 .5 Création d’un pont cadre au niveau de l’emplacement de la

vanne de vidange du plan d’eau.

Il serait construit dans la zone de protection de la source thermale à proximité de celle-ci. L’attention a été porté sur la présence de divers réseaux dont celui des égouts en direction de la station d’épuration. L’existence de ces réseaux serait susceptible de remettre en cause la faisabilité du projet .

Le pont actuel est bâti sur un éperon rocheux et son seuil est trop élevé pour envisager un passage de la rivière en « écoulement naturel » selon les dires du porteur du projet. Le pont actuel serait reconverti en passage piéton /cycle, permettant de relier le tour du lac et le square Frank Jay Gould.

Il est essentiel de souligner que le processus de conception du pont cadre du projet « le lac demain si vous le décidez » nécessite une évaluation approfondie des conditions géotechniques du site, des propriétés du sol et des conséquences générées par la rivière lors des crues exceptionnelles. Les projeteurs doivent s’assurer du maintien de la hauteur du fil de l’eau des divers réseaux enjambant le pont par le dessus. Les ingénieurs structurels doivent aussi prendre en compte différents facteurs tels les sollicitations sismiques au droit de la barrière rocheuse et de la faille géologique présente à l’aplomb de son implantation afin de garantir la sécurité et la stabilité à long terme de l’ouvrage. Ils doivent évaluer très sérieusement les risques que font courir l’exécution de ces travaux à la source thermale située à proximité, indispensable à la survie de Bagnoles.

3 / ÉCONOMIE DES PROJETS

3 .1coût des propositions, estimations :

Le projet alternatif

Dans une hypothèse classement des sédiments K1, le désenvasement est estimé à 600 000 euros HT, toutes suggestions incluses, comprenant:

-Dossier demande loi sur l’eau avec mesures qui s’en suivent -Terrassement et stockage vases à moins de 5 km

– Gestion nivelage et indemnisation propriétaire agricole

– Nettoyage voirie

Options non chiffrées:

– Modification du vannage et amélioration de la passe à poissons

Le projet municipal

Le coût des travaux selon la municipalité, (pont, digue, traitement des eaux pluviales, aménagements paysagers basiques) est estimé à 3 000 000 d’euros HT. Il faut pour cela que le projet présenté soit validé sous la forme d’un protocole de restauration de la continuité écologique, alors jusqu’à 80% de ce coût serait pris en charge par différents financeurs (agence de l’eau, GEMAPI, Etat, Région, Département).

Des éléments de langage ignorant la réalité hydro-géologique, urbaine, touristique et économique ne peuvent seuls convaincre des bien fondé du projet.

3 .2 Planning

Planning prévisionnel (selon autorisations administratives et météo) : autorisation environnementale : un an de procédure.

Projet municipal présenté lors du référendum:

– vidange du lac : octobre-novembre 2024

– pont et terrassement en aval : mai à novembre 2025

– travaux de terrassement : mai à septembre 2026 (si météo favorable) – aménagements paysagers : septembre à novembre 2026

Soit deux à trois ans de travaux selon les aléas.

Projet alternatif

Compte tenu du volume de sédiments accumulé depuis le précédent désengagement en 2000 (en relation entre autre avec le changement des pratiques agricoles, forestières et de gestion des zones humides en amont) pour un curage simple, la durée des travaux serait entre un an (météo favorable) et deux ans (météo défavorable),

4 / CONCLUSION

Le projet actuel souffre d’un énorme handicap: il ne tient pas compte de données scientifiques et techniques préalables. En particulier, peu voire pas de données précises en ce qui concerne :

- – l’hydrologie (analyses physico-chimique de l’eau, courantologie, risque d’embâcles, bilans hydriques…), la climatologie (risques d’inondations et sécheresses liés aux changements globaux en cours…),

- – la géologie (risques liés aux 2 failles situées sous le site du projet ; sédimentologie…),

- – la biodiversité en général et les espèces protégées et les habitats en particulier (pas d’inventaire géolocalisé et actualisé des poissons migrateurs ? Les auteurs du projet n’ont pas connaissance en toute évidence de ce qu’est la continuité écologique!)

- – la salubrité publique (analyses bactériologiques de l’eau ; risques de pullulations de moustiques, d’eutrophisation ; pollutions chimiques).

Pertinence du projet

Les aides de l’état n’ont pas vocation à répondre à des demandes infondées,

L’ accaparement des subventions a pour conséquence de ne plus répondre aux priorités du programme des collectivités publiques et de remettre en cause les résultats attendus du dispositif sur l’ensemble du bassin. Alors que tant de pays travaillent à stocker l’eau, ici avec ce projet nous travaillerions à assécher la rivière, les nappes alluviales, les zones humides artificielles et à rejeter le plus rapidement l’eau douce à la mer.

D’autres solutions écologiques et techniques existent pour le lac. Il faut avoir la volonté de les imaginer sereinement, objectivement et surtout dans le plein respect de l’article L211-1 du code de l’environnement qui parle de tous les usages de l’eau. Ce qui n’est absolument pas le cas du projet proposé

Le mot renaturation ou renaturalisation est associé à celui de réparation. Il désigne notamment les processus par lesquels les espèces vivantes recolonisent spontanément un milieu ayant subi des perturbations écologiques. Il désigne aussi les opérations d’aménagements et de gestion restauratoire puis conservatoire consistant à restaurer le « bon » état écologique et paysager de sites que l’on estime dégradés par les activités humaines, les événements naturels (glissements de terrain, inondations). Le choix de ce pré-projet correspond-il à une telle démarche?

Un secteur protégé, classé Site Patrimonial Remarquable :

Laisser un commentaire